|

a) Kammermusik für Streicher

[199] Als Mozart sein erstes Streichquartett schrieb, auf seiner ersten italienischen Reise, am Abend des 15. März 1770 im Wirtshaus zu Lodi, hatte die Gattung noch keine allzu lange Geschichte hinter sich. Eine Geschichte, die sehr wenig aufgehellt ist. Niemand hat noch im einzelnen darstellen können, wie es kam, daß der unentbehrliche Dienstmann aller orchestralen und Kammermusik, der Basso continuo, ausgeführt von einem Klavierinstrument, seiner Leistung oder Knechtschaft enthoben wurde, und wie die moderne Sinfonie, das moderne Streichquartett entstand. Konservative Nationen hielten noch lange an diesem alten Dienst fest, ohne den keine Kantate Bachs, kein Oratorium Händels, kein Konzert Vivaldis denkbar ist, und es ist in jeder Haydn-Biographie zu lesen, daß Haydn, anfangs der neunziger Jahre, in London am Cembalo seine Sinfonien noch zu »accompagnieren« hatte, in denen es schon längst nichts mehr zu akkompagnieren gab. Aber sicher ist, daß bei dem Verschwinden des Basso continuo das eine entscheidende Rolle gespielt hat, was wir heute »Freiluftmusik« nennen würden. Italien, Wien, Böhmen – Länder und Städte, wo Musikübung sich nicht auf die Stube beschränkte, wo es laue, verliebte Nächte, Paläste mit kühlen Innenhöfen und dunklen Loggien gab, mögen zu gleichen Teilen sich der folgenreichen Schöpfung rühmen. Und sicher ist, daß »Kammermusik« als nichts weniger begann denn als Musik für eine Kammer. In einer venezianischen Gondel war kein Raum für ein Cembalo; wenn in Wien oder Prag Musikanten aufzogen, vier Streicher und ein Paar Hörner, schleppten sie keinen Kasten mit Drahtsaiten mit sich, auf dem ein Spieler mit der linken Hand den Basso continuo gespielt und mit der rechten die »Harmonie« ausgefüllt hätte. Und das hat die ganze[199] Struktur dieses Zweiges von Musik verändert. Die Mittelstimmen werden plötzlich lebendig. Im Zeitalter des Generalbasses waren Oberstimmen und Baß zu Gegenpolen auseinandergefahren: oben eine oder zwei konzertierende Stimmen, unten ein mehr oder minder begleitender oder stützender, mehr oder minder am thematischen Geschehen beteiligter Baß. Die Triosonate war die Idealform der Zeit; zwei rivalisierende Geigen mit Cembalo (und Violoncello). Jetzt werden es vier Streicher, unter denen wohl die erste Geige immer noch führt, das Violoncello immer noch stützt, aber auch die zweite Violine und die Viola ihr Wörtchen zu sagen beginnen.Die Wahrheit zu sagen: anfangs nicht sehr viel. Ein Ständchen, eine kleine oder große Nachtmusik, eine Kassation muß einfach sein und populär; die einzelnen Sätze kurz – keine komplizierten Sätze in Sonaten- oder Rondoform; ein sinnlicheinschmeichelndes Adagio oder Andante; zwei Menuette. Oft sind die Streicher doppelt oder dreifach besetzt, und auch technische Schwierigkeiten müssen vermieden werden. Aber bald, sicherlich schon in den fünfziger und vielleicht schon in den vierziger Jahren, gibt es Musik solcher Art, die zu fein, zu lebendig, zu gut erfunden ist, um als Freiluftmusik ein flüchtiges Leben zu führen. Sie wandert in den Festsaal, in die »Kammer«. Die Formen gehen durcheinander, genau so wie die Stile – wir werden auch bei Mozart noch Werke finden, in denen das Sinfonische mit dem Konzertanten verschränkt ist – und auch das Orchestrale ist vom Kammermusikalischen noch keineswegs streng geschieden. Es gibt Serenaden, aus denen durch Weglassung von Sätzen leicht Sinfonien werden können oder durch Reduzierung der Ausführenden Divertimenti: nichts hindert, Mozarts »Kleine Nachtmusik« orchestral – mit Kontrabässen – oder kammermusikalisch zu besetzen. Der Stil, die innere Haltung entscheidet die Zugehörigkeit solcher Werke zur Kammermusik oder Sinfonik, zum Divertimento oder zum Quartett. Man weiß, wie langsam sich bei Joseph Haydn die Scheidung vollzogen hat, wie lange er schon Quartette komponiert hatte, ehe er zum Quartettkomponisten wurde. Seine ersten drei oder vier Opera für Streichquartett sind ganz oder halb Divertimenti,[200] und nicht einmal ihre kammermusikalische Besetzung steht fest: man weiß, daß das fünfte Quartett aus op. 1 in B einfach eine Sinfonie – eine italienische Sinfonie – ohne Bläser ist: so wie Streichquartette durch Hinzufügung von zwei Oboen und einem Hörnerpaar leicht in Sinfonien oder Serenaden zu verwandeln sind. Man müßte wirklich, bei dem frühen Haydn und bei dem frühen Mozart, Sinfonie und Kammermusik gleichzeitig behandeln; und namentlich die langsamen, intimen Sätze sind in Stil und Haltung kaum zu unterscheiden und wären ohne Schaden austauschbar. Aber allmählich vollzieht sich die Scheidung doch. Bei Haydn ist sie vollendet mit op. 9, Ende der sechziger Jahre, und das Quartett – seltsame, umweghafte Wanderung – ist zurückgekehrt in die Kammer, die es als revolutionärer Wildling kurz vorher verlassen hatte. Es ist wahre Kammermusik geworden. Es trennt sich ab von Freiluftmusik. Es braucht keine Zuhörer mehr, nur Spieler, nur Ausübende, und das bestimmt seinen Stil, so wie einst der Stil der vokalen Kammermusik im 16. Jahrhundert, des italienischen Madrigals vor allem, dadurch bestimmt wurde, daß sie in erster Linie Musik für Sänger war – es bedurfte keiner Zuhörer. Musikgeschichte vergißt zu oft, daß es mit »Analyse«, mit Tonica und Dominante, mit Abtrennung von Exposition, Durchführung, fausse reprise und Rekapitulation nicht getan ist und daß Musik dereinst etwas Lebendiges war, zu bestimmtem Zweck Geschaffenes, nur aus seinen Entstehungsbedingungen Erklärbares. Man könnte alle Musik der Vergangenheit einteilen in solche, die für die Spieler und Sänger allein vorhanden oder zum Anhören bestimmt war; die Präludien und Fugen des »Wohltemperierten Klaviers« in solche, die man spielen oder vorspielen kann; die Sonaten Beethovens in intime oder konzertante. Die Barbarei unseres Konzertbetriebes zeigt sich vornehmlich darin, daß wir solche Unterschiede nicht mehr fühlen.

Mozarts erstes Quartett ist zweifellos noch kein Quartett und zeigt den Zwischenzustand der Quartettproduktion um 1770 sehr stark. Es steht für sich. Nicht umsonst ist es in Italien, in der Nähe von Mailand, entstanden; nicht Haydns Vorbild schimmert durch, dessen Quartette op. 9 Mozart damals entweder noch nicht kannte oder in diesem Fall nicht kennen[201] wollte, sondern Giambattista Sammartini, der alte, damals siebzigjährige Mailänder Meister, einst mehr Genosse als Lehrer Glucks, derselbe, den Haydn einmal als »Schmierer« bezeichnete, weil allerdings zwischen Haydnschem und Sammartinischem Quartett- und Sinfoniestil ein großer Unterschied besteht. Denn Sammartini ist nur »galant« und nichts anderes. Es gibt auch von ihm noch Werke altklassischer Melodik und Haltung; aber seine Tat besteht doch darin, daß er mitgeholfen hat, der italienischen Instrumentalmusik Freiheit, Frische. Unbekümmertheit zu geben, feinste Volkstümlichkeit, volkstümlichste Feinheit; das Buffoneske und das Zärtliche, manchmal auch das Flache und Lärmende. Mozart folgt ihm ziemlich genau. Er beginnt mit einem zärtlichen Adagio, läßt ein lärmendes Allegro folgen, schließt mit einem ausgeführten Menuett, das heißt Menuett mit einem Trio in neuer Tonart – und das ist typisch mailändisch. Der Allegrosatz könnte auch in einer Sinfonie stehen; und der erste Satz könnte mit Leichtigkeit in einer Triosonate alten Stils, mit zwei duettierenden Violinen und Basso continuo umgewandelt werden, denn das Violoncello ist ziemlich tot und unbeteiligt und auch die Bratsche sehr timid. Die Salzburger Herkunft des jungen Komponisten zeigt sich nur darin, daß er die Durchführung des Allegros mit einer Wendung ins Gelehrte beginnt:

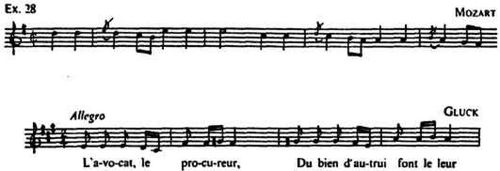

– was auch in einer alten steifen Triosonate stehen könnte. Sonderbarerweise hat Mozart auf sein erstes Quartett auch später[202] noch etwas gegeben. Er hat ihm Ende 1773 oder Anfang 1774 ein Rondo hinzugefügt, an sich ein reizendes Stück, dessen gavottenartiges Thema an eine Arietta aus Glucks »L'Ile de Merlin« erinnert:

– aber einem ganz andern Stil angehört als die drei ersten Sätze, denn es ist bereits ein echter, kammermusikalischer Quartettsatz. Goethe würde das Werk in seiner viersätzigen Gestalt einen »Tragelaph« genannt haben. Zwischen 1770 und 1774 war Mozart zum Quartettkomponisten geworden. Sein Schaffen als solcher ist sehr übersichtlich. Es teilt sich in zwei scharf geschiedene Gruppen: in die zehn »großen« Quartette: die sechs aus op. 10, das Hoffmeisterquartett, und die drei letzten, »preußischen« Quartette op. 18; eine Gruppe, die allgemein bekannt ist und mit der Schöpfung des G-dur-Quartetts K. 387 beginnt. Vor diesem, also dem Jahr 1783, liegen drei Gruppen früher Quartette, fünfzehn im ganzen: K. 136 bis 138; 155 bis 160, und 168 bis 173, alle aus dem Anfang der siebziger Jahre. Die drei Gruppen sind sehr verschieden. Die drei Quartette K. 136, 137 und 138, in den ersten Monaten des Jahres 1772 in Salzburg geschrieben, heißen auf dem Manuskript »Divertimenti«, aber diese Bezeichnung kann unmöglich von Mozart selber stammen. Denn zu einem Divertimenti gehören zwei Menuette, und Menuette fehlen gerade diesen drei Werken durchaus. Sie sind dreisätzig; in zwei Fällen steht der langsame Satz in der Mitte, in einem zu Beginn. Es sind einfach Sinfonien für Streicher allein, ohne Oboen und Hörner; oder besser gesagt: sie neigen sich im gleichen Maß auf die sinfonische Seite, wie das erste Quartett Mozarts sich mehr auf die[203] kammermusikalische geneigt hatte. Ich glaube, daß Mozart sie als Vorrat für die letzte italienische Reise geschrieben hat, um während der Komposition des »Lucio Silla« nicht gestört zu werden, wenn von ihm Sinfonien verlangt werden sollten, und daß er dann in Mailand, an Ort und Stelle, den Ecksätzen je nach Bedarf und Möglichkeit Blasinstrumente hinzugefügt hätte. Dafür sprechen auch die gewählten Tonarten. Nichts ist im ersten »Quartett«, in D, kammermusikalisch: der erste Satz eher virtuos für die führenden Geigen und etwas duettierend konzertant; der zweite anmutig und »zärtlich«, ganz im italienischen Sinn; der letzte zwar kein Rondo, aber von ganz leichtem spezifischem Gewicht, der Beginn der Durchführung wieder ein wenig kontrapunktisch betont. Das gleiche gilt für Nummer 2, in B, wenn auch der »zärtliche« Satz zu Beginn steht; das folgende Allegro di molto ist sogar ganz auffällig mit dem al fresco-Pinsel hingestrichen, der eilige Schlußsatz sinfonisch buffonesk, nicht kammermusikalisch witzig oder geistreich. Nur im letzten dieser drei »Divertimenti« in F macht sich ein Dualismus bemerkbar: der erste Satz ist rein sinfonisch, aber nicht nur das Andante feiner durchgebildet, sondern auch das abschließende, sehr streitbare Presto, in diesem Fall ein Rondo mit einer Moll-Episode à la Johann Christian, aber immer noch orchestral möglich. Es sind eben keine Opern-Sinfonien, sondern italienische Sinfonien für Konzertgebrauch, etwa für den Salon des Mailänder Generalgouverneurs, des Grafen Firmian.

Erst die Gruppe der Quartette K. 155 bis 160 macht die entschiedene Wendung zur Kammermusik – alle sechs Ende 1772 auf der Reise nach Mailand oder in Mailand selbst entstanden. Wenn man die drei Divertimenti als Kammermusik gelten lassen wollte, so müßte man sagen, daß Mozart in einem halben Jahr als Quartettschreiber ungeheure Fortschritte gemacht hat. Ein Zusammenhang besteht jedoch. Der erste Satz des ersten, in dem »traurigen Bozen« entstandenen Quartetts spielt noch mit sinfonischer Themenerfindung, aber zweite Geige und Bratsche haben ganz andre Rollen als je in der Sinfonie, und in der – wieder imitatorisch betonten – Durchführung hat gerade die zweite Geige eine entzückend pikant-kantable Melodie[204] in h-moll, wie man sie Orchester-Ripienisten nicht leicht anvertrauen kann. Geheime und offene Beziehungen verbinden dies D-dur-Quartett mit dem ersten der »Preußischen« Quartette, K. 575, dessen erster und zweiter Satz in ihren Anfängen ja ebenfalls auf diese Mailänder Glücks- und Sonnentage zurückgehen. Das Finale ist ein bißchen Haydnisch, aber eher in dem Sinne, daß der spätere Haydn derartige kurzbeinige Rondothemen und virtuose Episoden für den Primarius wieder aufgenommen und ausgebaut hat.

Das zweite dieser Quartette, K. 156, G-dur, mag im ersten Satz ebenfalls vom frühen Haydn herkommen, aber im Ganzen strahlt es blaueren Himmel zurück, als bei Haydn je zu finden ist. Es ist in seiner Art vollkommen, und man wagt kaum, es einer Zeit zu empfehlen, die für solchen zugleich flüchtigen wie ewigen Augenblick des Glückes doch kein Organ mehr hätte. Die Durchführung ist diesmal nicht mehr »gelehrt« pointiert. Sie hat mit den Themen der Exposition gar nichts mehr zu tun; aber kann man sie »galant« nennen? Nichts dergleichen findet sich bei irgendeinem anderen Komponisten:

[205] Für das Adagio in e-moll zeigt das Autograph die frühe Kunstweisheit Mozarts: ein ursprünglich geschriebenes ist verworfen, weil es mit seiner Kantilene in der ersten Violine, der dienenden Rolle der drei »Begleiter«, allzu serenadenmäßig, allzu »italienisch« ist. So schreibt Mozart ein zweites von feinster kammermusikalischer Durchbildung, erste Vorahnung späterer, aus tieferem Schacht des Gefühls geholter Sätze. Und im Tempo di Menuetto, dem Finale, taucht bereits ein Motiv auf aus »Così fan tutte« – damals, in seiner letzten Buffooper, muß Mozart sich dieser seiner italienischsten Quartette noch einmal erinnert haben.

Vorahnungen der großen Streichquartette finden sich überall in diesen Quartetten des Siebzehnjährigen, und es sind nicht bloß Vorahnungen, wie ja der Frühling nicht bloß eine Vorahnung des Sommers, sondern eine sehr bezaubernde Jahreszeit für sich ist. Das C-dur-Quartett (K. 157) hat im ersten Satz schon die Festigkeit und Grazie, die sich auch später so gern bei Mozart mit dieser Tonart verbinden, und im Rondo-Finale bereits eine Schluß-»Pointe«; der langsame Satz, in c-moll, ist voll von italienischer Pikanterie der Schwermut. Das F-dur-Quartett (K. 158) bringt zu Beginn der Durchführung des ersten Satzes eine seltsame Vorwegnahme des Beginns vom zweiten Teil im Menuett des großen Es-dur-Quartetts:

[206] – obwohl es sonst nichts weniger als menuettartig, sondern kapriziös und spielerisch ist. Wie weit das Pendel des Gefühls bei Mozart in diesen Quartetten schwingt, zeigt das Andante »in der Parallele der Dominant-Tonart«, a-moll, voll von Schwermut und Aufruhr des Gemüts. Der gleiche starke Gegensatz prägt sich aus im nächsten Quartett (K. 159, B-dur), wo zwischen einem sehr gehaltenen und doch eigentümlichen Andante und einem Rondo (Allegro grazioso) voll von Sinnlichkeit ein grandioses, finsteres, leidenschaftliches g-moll-Allegro steht. Das letzte Quartett aus dieser Gruppe, K. 160, in Es, ist wieder mehr konventionell und in »sinfonischem« Sinn gehalten; und wüßten wir nicht ziemlich genau Bescheid über seine Entstehungszeit, so möchten wir es eher zu der Gruppe jener orchestralen Quartett-Sinfonien K. 136 bis 138 rechnen.

Die nächste Gruppe der Streichquartette Mozarts, K. 168 bis 173, ist der Nummer und Entstehungszeit nach nicht weit entfernt von der vorhergehenden K. 155 bis 160, aber dennoch durch eine Kluft von ihr geschieden. Es sind keine italienischen, keine Mailänder Quartette mehr, sondern österreichische, Wiener Quartette: Mozart hat sie alle sechs im Spätsommer 1773 geschrieben. Dieser Wiener Aufenthalt von 1773 hat in der Entwicklung Mozarts eine entscheidende Rolle gespielt: er endigt seine Jugend, seine Rolle als Wunderkind; er verschafft ihm, bei reiferer Erkenntnis – denn er war ja schon einmal in Wien gewesen – die Begegnung mit einer frischeren, weniger konventionellen Kunst – denn Oper- und Instrumentalmusik in Italien waren ja reine Konvention gewesen –, er verschafft ihm die Bekanntschaft mit dem Revolutionär Joseph Haydn. Genauer gesagt: mit den je sechs Quartetten Haydns, op. 17 und op. 20, die in den beiden vorhergehenden Jahren erschienen waren; op. 17: 1771 und op. 20, die sogenannten »Sonnenquartette«, 1772. Diese Begegnung wirft ihn völlig aus der Bahn, genau so wie ihn etwa zehn Jahre später die[207] Begegnung mit Johann Sebastian Bach aus der Bahn wirft. Wie er in dieser späteren Zeit eine Reihe von etwas unbehaglichen Fugen schreiben wird, so schreibt er jetzt eine Reihe höchst unbehaglicher Sätze für Streichquartett, die dem Vorbild zu nahe stehen, ohne es zu erreichen. Denn Mozart ahmt hier nur nach, was Haydn, der Ältere, Reifere sich erarbeitet hatte. Produkte einer Krise in Haydns Schaffen waren auch die Quartettreihen op. 17 und 20. Haydn, der sich seinem vierzigsten Jahr näherte, war damals des »galanten« Stils müde, er fühlte das Bedürfnis nach Vertiefung, größerem Ernst, größerer Intimität der Arbeit. Er wußte vorläufig nichts Besseres, als zur »Gelehrtheit« zurückzukehren, zur Kontrapunktik, zur Polyphonie. Nicht zur strengen Polyphonie – er hatte viel zu viel Geschmack, um etwa seinem Quartett reine Fugen einzuverleiben. Wenn er das Finale seines C-dur-Quartetts op. 20, 2 stolz betitelt: Fuga a quattro soggetti, oder das von op. 20, 6 in A-dur, mit: Fuga a tre soggetti, so ist das bereits ein Spiel mit der Fuge, ein Zwang allen vier Stimmen – auch der Viola und dem Violoncello – äußerste Selbständigkeit zu geben; und wenn er, am Ende des Finales von op. 20, 5, einer »Fuga a due soggetti«, erste Geige und Violoncello in Engführung imitieren läßt, so ist sogar ein wenig Ostentation im Spiel. Aber wie persönlich diese scheinbare Rückkehr zum Altklassischen auch wieder gemeint war, zeigt die entweder bittere oder humoristische Bemerkung am Ende der C-dur-Fuge: »Sic fugit amicus amicum.« Bei alledem spürt man einen Stilbruch, einen Dualismus in diesen Werken, sie schwanken zwischen »Galant« und »Gelehrt«; disparate Dinge wie Virtuosität des Primarius, äußerste Derbheit, wie sie in einigen Menuetten sich ausprägt, Exotisches, wie das »Zigeuner-Menuett« in op. 20, 4; Verwendung des Instrumental-Recitativo – all das stößt zusammen.

Mozart ist dem Eindruck nicht gewachsen. Wieder ahmt er nur nach, was ihm gemäß ist, aber er kann es sich nicht ganz zu eigen machen. Die Nachahmung ist mit Händen zu greifen. Zum erstenmal (K. 170) schreibt er Variationen als ersten Satz wie Haydn in op. 17, 3; zum erstenmal schreibt auch er plötzlich Fugen als Finali (K. 168, K. 173), und zwar ohne die Not Haydns zu empfinden, diesen Ausweg zu suchen – und so haben[208] diese beiden Fugen auch nicht das Persönliche, den Humor der Haydnschen Final-Fugen, weder in der Erfindung noch der Ausführung. Wir haben schon gesehen, daß die d-moll-Fuge ein chromatisches Allerweltsthema verwendet. Unwillkürliche Reminiszenzen stellen sich ein. Der Beginn des ersten Satzes von K. 168 ist wie ein Echo von Haydns op. 17, 3, bei Gleichheit der Tonart; eins der Fugenthemen aus Haydns op. 20, 5 kehrt bei Mozart wieder als Andante (K. 168):

Da Haydn in einigen langsamen Sätzen wieder zurückgreift auf den Serenadentypus – breitgezogene Kantilene der ersten Violine mit Begleitung –, so findet dazu auch Mozart wieder den Mut (K. 169, und noch ausgesprochener K. 170 und K. 172). Haydns großartige Rücksichtslosigkeit verleitet Mozart (K. 171) im ersten Satz zu einer Kombination von Introduzione (Adagio) mit einem fugiert einsetzenden Allegro; die Introduzione wird auch als Abschluß oder Abrundung verwendet. Aber Vorahnungen eines neuen Stils entgehen ihm, wie in Haydns c-moll-Quartett op. 17, 4 die Kombination von erstem und zweitem Thema. Die Menuette werden rhythmisch unregelmäßiger und kapriziöser; und lediglich die vier nicht fugierten Finali sind echter Mozart, wenn auch manchmal (K. 171) wieder zu sinfonisch empfunden. Mozart ist, sozusagen, durch Haydn aus dem Konzept gebracht. Und er erreicht, obwohl Haydn selber ein bißchen aus dem Konzept gebracht ist, bei weitem nicht die Ursprünglichkeit, die Unbekümmertheit um Konvention, die diskursive Stimmenführung, die Verbindung von Volkstümlichkeit und Geist bei seinem Vorbild. Am liebsten möchte man annehmen, daß diese sechs Quartette[209] ihre Entstehung einem Kommando des Vaters verdankten. Als der Verleger Torricella sie Ende 1785 abschriftlich verbreitete, nach dem Erscheinen der sechs großen Haydn gewidmeten Quartette, gab es denn auch einiges Befremden unter den Liebhabern und zwischen Torricella und Artaria einen Austausch von Unliebenswürdigkeiten, der Mozart nicht angenehm gewesen sein kann.

Zehn Jahre lang, zwischen 1773 und 1783, eine für seine kurze Lebensdauer enorme Zeit, hat Mozart kein Streichquartett mehr geschrieben. Die Jahre, die dazwischen liegen, genauer das Mannheimer und Pariser Jahr 1777/78 und der Aufenthalt in München, haben wohl einige Quartette gezeitigt, vier für Flöte und Streicher und eins mit führender Oboe, aber sie gehören andern Gattungen der Kammermusik an als das Streichquartett, älteren und »leichteren«, geringeren spezifischen Gewichts. Drei der Flötenquartette, K. 285, 285a und Anh. 171, hat Mozart im Auftrag für einen reichen holländischen Liebhaber, einen Monsieur de Jean in Mannheim geschrieben, höchst widerwillig und ohne sich zu höherem Flug verpflichtet zu fühlen. Er hatte denn auch mit dem Besteller einige Unannehmlichkeiten wegen der vollen Bezahlung, und das ist nicht unverständlich. Denn nur das erste in D-dur ist ganz vollwertig, auch der Ausdehnung nach: drei Sätze, indes die andern beiden sich mit zweien begnügen; und vollwertig allerdings auch nach Stil und Gehalt. Es ist ein wenig konzertant, die Flöte tritt hervor, ohne jedoch der Geige und selbst der Bratsche ganz das Wort zu verbieten; und es hat ein – das Rondeau vorbereitendes – Adagio in h-moll von süßester Schwermut, vielleicht das schönste begleitete Solo, das je für Flöte geschrieben worden ist; es müßte denn das Vorspiel zur elysischen Szene in Glucks »Orfeo« sein. Und das Rondo selber ist ein Stück anmutigster Heiterkeit, voll von Charme der melodischen Empfindung und des Klanges – niemand könnte ihm anmerken, daß es nicht con amore geschrieben ist. Die beiden andern Quartette, in G und C, kehren nicht bloß in der Zweisätzigkeit einigermaßen zu Johann Christian Bach zurück; sie sind stilvoll und »zärtlich«, aber nichts weiter, und das »Finale« des zweiten ist nur auffällig dadurch, daß es vermutlich[210] die Urgestalt des »Thema con variazioni« der Bläserserenade 361 enthält. Das letzte der vier Flötenquartette, in A (K. 298), in Paris komponiert, kann man vollends nur als einen Spaß oder einen Akt des Übermuts betrachten – mit der Überschrift zum letzten Satz hat Mozart selber die Katze aus dem Sack gelassen: »Rondieaux – Allegretto grazioso, ma non troppo presto, però non troppo adagio. così – così – molto garbo ed espressione.« »Ein Jux-Rondo – Anmutig bewegt, aber nicht zu schnell, übrigens aber auch nicht zu langsam – eben so – so – mit viel Feuer und Ausdruck.« Aber Feuer und Ausdruck lassen sich leider auf das Thema – entlehnt einer Melodie Paisiellos mit dem Text »Chi mi mostra, chi m'addita, dove sta il mio dolce amore« – nicht anwenden: der Satz ist von einer leirigen Leidenschaftslosigkeit, die Mozart fremd ist in seinen schwächsten Stunden. Das Werk ist Parodie. Der erste Satz ein zweiteiliges Thema mit vier Variationen: wenn die Flöte, die Geige, die Bratsche und schließlich sogar das Violoncell ihr Sprüchlein gesagt haben, ist alles zu Ende. Das Menuett ist kürzester und konventionellster Art. Mozart hat auf parodistische Art seine Verachtung und Wut ausgelassen über die Seichtigkeit, mit der man als »wälscher« Musiker zu Ruhm und Geld kommen konnte: die persönliche Zielscheibe seines Unmuts war wahrscheinlich Giuseppe Cambini und die sachliche das von Cambini gepflegte »Quatuor d'airs dialogués« – er hatte mit Cambini kurz vorher ein kleines künstlerisch-gesellschaftliches Rencontre gehabt. (Ich darf nicht verschweigen, daß M. de Saint-Foix neuerdings das Werkchen in die Jahre 1786/87 verlegt und an seine Entstehung im Jacquinschen Kreise glaubt: wofür die Herkunft des Autographs und die Tatsache spricht, daß Paisiellos Melodie vor 1786 nicht nachweisbar ist. Ich gestehe, ohne nochmalige Prüfung des Autographs zu keiner Entscheidung gelangen zu können; – fest steht nur der parodistische Charakter des Ganzen.)

Ganz anders verhält es sich um das Oboenquartett (F-dur, K. 370), das Mozart mit allem Ehrgeiz für den Oboisten Friedrich Ramm im Januar oder Februar 1781, zur Zeit des »Idomeneo«, in München komponiert hat. »Ramm gehört«, wie schon Gerber in seinem Tonkünstlerlexikon, Band II, pag.[211] 232 versichert, »unter die ersten jetzt lebenden Oboisten, und man sagt nicht zuviel, wenn man behauptet, daß noch keiner den schönen, runden, sanften und wahren Ton auf der Oboe, verbunden mit der schmetternden Tiefe im Forte, sich so vorzüglich gut zu eigen gemacht habe als er. Er bläst übrigens mit einer Delikatesse, einer Leichtigkeit, einem Ausdrucke, die bezaubern, behandelt dieses Instrument nach seiner wahren, ihm eigenen Natur mit Klugheit und einer praktischen Gewandtheit, die wenigen Oboisten eigen ist, und hat einen sehr gefühlvollen Vortrag im Adagio, weiß aber auch Geist und Feuer in dasselbe zu legen, wenn der Effekt und die Begeisterung es erfordern.« Mit dieser Charakteristik, die sich in Lipowskys »Baierischem Musik-Lexikon« findet, hat man ein Bild des Vortrages auch für Mozarts Quartett, mit Ausnahme der »schmetternden Tiefe im Forte«. Es ist das Gegenstück zum ersten Flötenquartett in D, nur auf einer höheren Stufe der Kunst und des Geistes: wieder etwas konzertant, sogar mit der Gelegenheit zu einer kleinen Kadenz im Adagio (in d-moll) und mit einer bei Mozart sehr seltenen Wendung im Rondo-Finale: indes die drei Streicher ihren etwas behaglichen Weg im Sechsachteltakt weitergehen, hat der Bläser Kantilene und Figuration im Viervierteltakt, um dann auf natürlichste Weise wieder in den allgemeinen Chorus zurückzukehren. Ein Meisterwerk; in seiner Verbindung von konzertantem und kammermusikalischem Geist nur zu vergleichen mit Mozarts eigenem späterem Klarinettenquintett.

Die sechs Streichquartette, die nach so langer Pause auf die »Wiener Quartette« von 1773 folgen – ebenfalls Wiener Quartette, aber in einem ganz neuen Sinn, sind als Opus 10 Joseph Haydn gewidmet, mit einem berühmten Dedikationsbrief in italienischer Sprache – Haydn, dem berühmten Manne, aber zugleich dem väterlichen Freund, der sich bereits mit Befriedigung über diese Quartette ausgesprochen habe. Sie konnten gar niemand anders gewidmet sein als Haydn. Haydn selbst hatte, seit seinen »Sonnen-Quartetten« von 1772, als Quartettkomponist neun Jahre lang geschwiegen, bis er 1781 mit seinen sechs Quartetten op. 33, dem Großfürsten Paul gewidmet (daher: die »Russischen Quartette«), wieder hervortrat. Sie sind, wie er selber betont, komponiert »auf eine ganz neue besondere[212] Art«, und wenn Haydn so etwas sagt, so will das etwas heißen. Die Krise in seinem Schaffen als Quartettschreiber ist überwunden. Er schreibt keine fugierten Finali mehr. Er hat eine »ganz neue, besondere Art«, alle vier Instrumente am Dialog zu beteiligen: die thematische Arbeit. Nicht allein mehr in der Durchführung wird »gearbeitet«: von nun an spricht das kleinste Motiv, die leiseste Andeutung eines Rhythmus, und von Überordnung oder Unterordnung im Ensemble ist nur noch in einigen langsamen Sätzen die Rede, der »Gesangs-Szene« von op. 33, 5 oder der »Serenade« aus op. 33, 6. Denn Haydn gibt keine seiner Errungenschaften auf, auch nicht die Formung tüchtiger, kräftiger, derber Menuette, wenn er sie jetzt auch mit der Überschrift: Scherzo oder Scherzando, versieht: Op. 33, 4 enthält so ein echtes Menuett. Nichts ist verloren und alles ist gewonnen. Diese Quartette, in ihrer Verbindung von Ursprünglichkeit und Geist, sind eine Großtat menschlicher Erfindung – ganz abgesehen von ihrer historischen Bedeutung. Die »Gelahrtheit« ist ersetzt durch das Prinzip der »obligaten« Stimmenführung, und man dürfte sagen, daß ohne diese Quartette das höchste Ideal obligater Arbeit, der erste Satz der »Eroica« nicht möglich gewesen sei – Beethoven hatte ganz recht, wenn er sagte, er sei »als obligater Komponist auf die Welt gekommen«, er vergaß nur hinzuzufügen: »dank Joseph Haydn.«

Die Bekanntschaft mit diesen Quartetten Haydns war einer der tiefsten Eindrücke in Mozarts künstlerischem Leben. Aber diesmal läßt er sich nicht mehr überwältigen. Diesmal lernt er als Meister vom Meister; er ahmt nicht nach; er gibt nichts auf von seiner eigenen Persönlichkeit. Wenn er im d-moll-Quartett K. 421 als Finale eine Variationenfolge schreibt wie Haydn in op. 35, 5, so ist das nur ein scheinbares »omaggio«, trotz der augenfälligen Verwandtschaft der Themen.

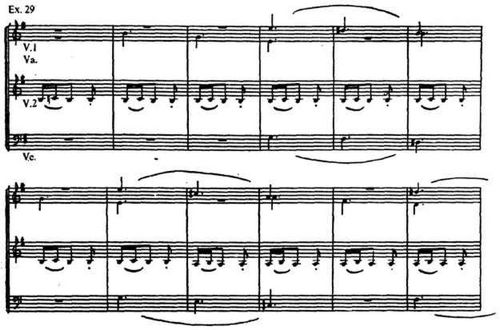

[213] Aber wir haben bereits bemerkt, daß Mozarts Thema auch ein »omaggio« für Gluck ist; und trotz der Verwandtschaft: welche Verschiedenheit zwischen G-dur und d-moll! Der freundliche Haydn mit dem behaglichen Halbschluß; der dämonische Mozart mit der unheimlich versteckten Chromatik! Mozart wahrt sich seine volle Selbständigkeit. Wenn Haydn in op. 33 die strengen Formen vermeidet oder sogar verpönt, so betont Mozart sie gerade im Finale des ersten Quartetts, das als »Fugato« beginnt, und mit dem Kontrast von Gelehrt und Galant spielt wie später das Finale der C-dur-Sinfonie. Mozart läßt sich durch Haydn nicht bewegen, als Mittelsätze noch »Serenaden« zu schreiben, so wenig wie er dazu übergeht, seine Menuette »Scherzi« zu betiteln. Sie werden nicht etwa witziger, überraschender in Dynamik und Rhythmik, sondern eher ernsthafter und manchmal ergreifender als ein Adagio, wie das fatalistische in d-moll mit dem chromatisch absteigenden Baß, oder das trübsinnige in A-dur, trotz der angeblich »sonnigen« Tonart. Auch hier haben die Tonarten und Moll und Dur verschiedene Bedeutung für Haydn und Mozart, wenn auch beide unter sechs Quartetten nur einmal zur Moll-Tonart greifen, und wenn auch Haydn die Tonarten der langsamen Sätze zur Gesamt-Tonart in näherer Relation hält als sonst. Niemals ahmt Mozart die hemdärmelige Lustigkeit Haydns nach, für die etwa das Finale aus op. 33, 4 ein Beispiel ist:

Am Schluß dieses Rondos spielt Haydn das Thema in vereinfachter Form als humoristischen Trumpf im Pizzicato aus:[214] Mozart dagegen wird eher ernster im Finale oder entläßt den Hörer mit Rührung über eine hinreißende Liebenswürdigkeit. Haydns Durchführungsteil appelliert an den Witz: immer ist da das Spiel mit der »fausse reprise«, nach der die motivische Katzbalgerei eigentlich erst losgeht: – man muß lachen, wenn sie im ersten Satz von op. 33, 5, einem Wunderwerk des Geistes und Humors, schon nach acht Takten sich einstellt. Mozart betont dergleichen nicht, wie er auch die Reprise selber viel weniger auf Überraschung anlegt. Haydn hat eine unbezähmbare Lust, den Zuhörer zu »vexieren« – was eine süddeutsche Form der Neckerei ist, sehr verschieden von Philipp Emanuel Bachs Neigung, etwas Unerwartetes zu tun. Ein anderer Unterschied: Haydn bevorzugt manchmal den Primarius zu sehr und gibt ihm – besonders in den Wiederholungen der langsamen Sätze – reiche und feine Fiorituren. Mozart liebt dergleichen nicht, es ist ihm zu wenig einfach, zu wenig absichtslos. Er spricht zwar in der Dedikation an Haydn von diesen sechs Quartetten als von der Frucht langer und mühsamer Arbeit – »Essi sono, è vero, il frutto di una lunga, e laboriosa fatica«, und das entspricht durchaus der Wahrheit. Die Spuren davon zeigen sich, wie erwähnt, in den Autographen fast auf jeder Seite; kaum eine andre Handschrift Mozarts zeigt so viele Rasuren, Verbesserungen, verworfene Anfänge. Aber man soll die »mühsame Arbeit« nicht merken. Ein herrliches Beispiel der künstlerischen Weisheit Mozarts zeigt der Beginn des Finales aus K. 458. Ursprünglich hatte Mozart geschrieben:

[215] Aber er sah sehr bald, daß dieser imitatorische Beginn eine Wirkung vorwegnehmen würde, die der Durchführung vorbehalten bleiben müsse, und reinigt ihn von jeder »Arbeit«, von allem »Schweiß«. Und das ist der Unterschied der drei etwas später entstandenen Quartette (K. 458, 464, 465) von der früheren Gruppenhälfte (K. 387, 421, 428), der Fortschritt, wenn man hier wagen dürfte, von Fortschritt zu sprechen. Leopold meinte von ihnen (an die Tochter, 14. bis 16. Febr. 1785), sie seien »zwar ein bißchen leichter, aber vortrefflich componirt«. Es ist erstaunlich, daß er nicht Anstoß nahm an der Introduktion zum C-dur-Quartett, die soviel Federn in Bewegung gesetzt hat und die uns heute bei aller harmonischen Kühnheit so gesetzlich vorkommt. Aber Leopold hat recht: sie sind leichter, die Kunst ist mehr versteckt, die Heiterkeit scheint ungetrübter, etwa in den ersten Sätzen des B-dur- und A-dur-Quartetts. Sie scheint nur so: gerade dem A-dur-Quartett hat Mozart einen trüben und bis zum Ende nicht erhellten Abschluß gegeben, der den Hörer sehr nachdenklich entläßt: und mit diesem Satz hat Mozart ausnahmsweise auf Beethoven tiefen Eindruck gemacht, allerdings nicht zum Nutzen Beethovenscher Finali (denn Beethoven ist ein Optimist), sondern seiner ersten Sätze.

Mozart hat sich selbst ganz gefunden, es gibt kaum persönlichere Werke von ihm als diese sechs Quartette. Was sie am tiefsten von Haydnschen Quartetten unterscheidet: sie sind »Musik aus Musik«, »filtrierte« Kunst. Ein Quartett wie Haydns op. 33, 3, das sogenannte »Vogel-Quartett«, bleibt Mozart ganz fremd. Es ist, sozusagen, wenn nicht im Freien, so doch bei geöffnetem Fenster komponiert, man kann es nicht nachahmen. Auf der andern Seite kann Haydn auch nicht Mozart nachahmen, die Gespanntheit seines Innern. Was bei Mozart etwa chromatisch getrübt lautet:

wird bei Haydn (op. 64, 6) zu ungetrübter diatonischer Klarheit:

[216] Mozarts Themen haben es bereits »in sich«; aus denen Haydns wird sich etwas entwickeln.

Die sechs Quartette op. 10 sind und bleiben das Hauptwerk Mozarts auf diesem Felde. Was nachfolgt, ist ein Einzelgänger, das sogenannte Hoffmeister-Quartett, und die Hälfte einer neuen Serie, die drei Preußischen Quartette op. 18, die ein paar Tage vor oder nach seinem Tod in elendester Form publiziert wurden. Aber der Einzelgänger, K. 499 in D-dur, komponiert im August 1786, anderthalb Jahre nach dem C-dur-Quartett, ist seiner Einsamkeit wert. Wenn Mozart sich durch diese Schöpfung einer Schuld bei seinem Freund und Verleger Hoffmeister entledigen wollte, so hat er es sich wenigstens nicht leicht gemacht. Man möchte das Werk eine Synthese der drei »strengeren« und der drei »leichteren« Quartette aus Opus 10 nennen und den Beginn ein Symbol der Haltung des ganzen Werks: ein Unisono des Wohlbehagens, duettierendes Spiel der Klanghälften, Wendung zum Ernst in Moll, dann Lösung der Spannung, aber im Kanon zwischen erster Geige und Violoncello – eine »Gelahrtheit«, die niemand als Gelahrtheit empfindet. Das Quartett ist zugleich streng und leicht; und in manchen Wendungen bezaubernden Klanges ist Schubert vorausgeahnt. Das Menuett ist ein Unikum. Im Hauptteil scheint jede Stimme unbekümmert um die andre ihre Rolle durchzuführen, das Trio in Moll ist ein Fechterkunststück höchster Art; das Adagio spricht in noch niemals erhörter Tiefe von gewesenem Leid; und das Finale ist wieder einer der unheimlichen Sätze, in denen D-dur seine Natur zu verkehren scheint – er ist nicht heiter, sondern trostlos, oder vielmehr er ist trostlos unter der Maske der Heiterkeit, trotz der Entschlossenheit des Abschlusses. Die Preußischen Quartette, K. 575, 589 und 590, stehen als Gruppe für sich, da sie einem Dilettanten auf dem Violoncell gewidmet sind, dem König Friedrich Wilhelm in Berlin – oder vielmehr sie sind im Hinblick auf diese Dedikation geschrieben,[217] denn die Originalausgabe enthält kein Widmungsschreiben. Der königlichen Virtuosität mußte Rechnung getragen werden, und so spielt fast in jedem der dreimal vier Sätze das Violoncell eine hervortretende Rolle – zweite Violine und Bratsche haben dann zurückzustehen. Es sind ein wenig »concertante« Quartette, und dennoch sind sie reinste Kammermusik: – Mozart vergißt manchmal, etwa im Menuett des letzten Quartetts, den fürstlichen Auftraggeber vollkommen. Es sind drei Werke, die unter furchtbarstem seelischem Druck entstanden sind, und doch erheben sie sich in die Region reinster Seligkeit. Das gilt vornehmlich von dem ersten, in D-dur, in dem Mozart für den ersten und zweiten Satz Incipits aus der glücklichen Mailänder Zeit benutzt und zugleich im Geist der Jugend und Reife zu Ende geführt hat. Das Menuett, mit dem »königlichen« Solo im Trio, und das Finale sind neu; das Finale eine neue Art von Rondo mit jedesmal bereicherter Wiederkehr des Themas, ein Triumph der Kunst und der Seele. Manchmal, zum Beispiel im Finale des B-dur-Quartetts, kehrt die Erinnerung an den Haydn der Russischen Quartette wieder:

und auch der langsame Satz dieses Quartetts ist von geringerer Prägung. Dafür entwickelt sich das Menuett zu einer Ausdehnung und virtuosen Haltung, die ihm fünfzehn Jahre vorher den Charakter als Finale gesichert hätten; und das letzte Werk in F hat volles Gleichgewicht in allen Sätzen erlangt – es ist wie ein Mozartischer Abschied von Haydn, und im Andante, einem der sensitivsten Sätze der ganzen Kammermusik-Literatur, wie ein selig-wehmütiger Abschied vom Leben. Wie schön war es! Wie enttäuschend! Wie kurz![218] In den Zeitraum der Komposition der zehn »großen« Quartette fallen drei Kammermusikwerke kleinerer Besetzung, zwei Duos für Geige und Bratsche (K. 423 und 424) und ein Divertimento für Streichtrio (K. 563) – die einen an den Beginn, das andere ans Ende dieser Periode. Aber die kleinere Besetzung sagt nichts aus über den Wert dieser Werke. Sie sind den Quartetten ebenbürtig, wenn sie auch soviel weniger bekannt sind.

Über die Entstehung der beiden Duos gibt es eine Anekdote, die der Glaubwürdigkeit wenigstens nicht ganz entbehrt. Mozart, im Sommer 1783, weilte zu Besuch in Salzburg, als Michael Haydn durch Krankheit gehindert war, eine ihm angeblich von Colloredo aufgetragene Serie von sechs Duos zu vollenden – nur vier waren fertig. »Der Kranke entschuldigte sich mit seinem Zustande, allein der Erzbischof, der keine Entschuldigungen liebte, befahl sogleich den Gehalt Haydns zurückzubehalten, weil dies das sicherste Mittel ist, die Wiederherstellung eines Menschen zu beschleunigen, der nichts als seinen Gehalt zur Befriedigung des Arztes und Apothekers hatte. Mozart, der den Kranken täglich besuchte, fand diesen in Verzweiflung und erhielt auf Befragen den Beschluß des Erzbischofs mitgeteilt. Er liebte es nicht, zu Tröstungen seine Zuflucht zu nehmen, wenn er helfen konnte. Ohne seinem armen Freund ein Wort zu sagen, setzt er sich zu Hause hin und bringt ihm zwei Tage nachher die Duette, völlig ins Reine geschrieben, auf deren Vorderblatt nichts mehr als der Name Michael Haydn gesetzt werden durfte, um sie dem Erzbischof überreichen zu können ...« An dieser Anekdote, die zwei Schülern Michaels, G. Schinn und Fr. J. Otter, ihren Ursprung verdankt, mag so viel wahr sein, daß Mozart während der Salzburger Tage Michael Haydn wirklich nähergekommen ist; er hat damals ja auch eine Sinfonie von ihm geborgt und mit einer Introduktion versehen. Die Rolle als »Oger«, die Colloredo wieder spielen muß, ist vermutlich erfunden – man sieht nicht ein, weshalb sechs Duos auf den Tag fertig sein müssen, Duos, die, nebenbei, von Michael Haydn niemals herausgegeben worden sind. Der ehrliche Gerber (N.L. I, 533) spricht zwar von sechs Sonaten für Geige und Bratsche, die »1794 angekündigt wurden, daß sie in zwei Lieferungen bey Gombart in Augsburg[219] nächstens erscheinen sollten« – sie sind jedoch offenbar nie erschienen. Ob die vier handschriftlich erhaltenen Duos Michaels (C, D, E, F) mit denen von 1783 identisch sind, steht nicht fest. Mozart hat jedenfalls auf sein Eigentumsrecht an seinen beiden eigenen nicht verzichtet, denn er erbittet sie am 6. und 24. Dezember 1783 vom Vater zurück. Vermutlich hat ihn einfach die Lust angewandelt, auch einmal sich auf diesem Felde zu versuchen.

Nirgends zeigt sich seine Genialität, seine ungewollte Überlegenheit über Michael und selbst über Joseph Haydn klarer als in diesen beiden Werken. Daß Beziehungen bestehen, ist offenkundig. Alle diese Werke, die vier Michaels und sechs Josephs (C, A, Es, F, D, B), die in den siebziger Jahren erschienen waren, sind dreisätzig, mit einem nicht allzu ausgedehnten langsamen Satz in der Mitte, mit einem Rondo oder Tempo di Menuetto am Ende. Bei Joseph sind diese Menuette in allen sechs Fällen nichts weiter als einfache zweiteilige Themen mit ein paar Variationen. Und nur im ersten der Duos Josephs kann man von einem wirklichen Duettieren sprechen; in allen übrigen, die Michaels eingeschlossen, handelt es sich mehr um ein Violonsolo mit obligater Begleitung der Bratsche – wie wenig die Bratsche manchmal zu sagen hat, mag daraus hervorgehen, daß sie in Joseph Haydns sechster Sonate, die mit Variationen beginnt und endigt, einfach das Thema immer wiederholt, ohne auch nur den Schatten einer veränderten Figuration. Dennoch nimmt Mozart seinen Ausgangspunkt von diesen Werken. Er hat auch Josephs Duos vermutlich gekannt, wie folgende Parallele andeuten möge:

[220] Auch Mozart schließt das zweite seines Duopaars mit einer Variationenreihe; auch er hält den langsamen Mittelsatz kurz, mit Gelegenheiten zu einer Kadenz. Diese instrumentalen Duos sind eine kuriose Gattung, die tief ins 16. Jahrhundert zurückgeht – kurios in ihrer Mischung von Virtuosität, einem didaktischen, etüdenhaften Anhauch und gelegentlichen strengen, »gelehrten« Anwandlungen. All das hat Mozart konserviert, das Virtuose, das Lehrhafte, das »Strenge« – was für ein reizender Kanon in der Durchführung im ersten Satz von Duo Nr. 1! – und dennoch Kunstwerke höchster Art geschaffen, von einer Frische, Laune, Geigenmäßigkeit, die sie zu Unika ihrer Art machen. Ein Witz ist die Introduktion zum zweiten Duo, im pompösesten sinfonischen Stil; aber das folgende Allegro macht in der Durchführung aus dem Sinfonischen Ernst. Als Mozart diese Stücke komponierte, hat er sicherlich nicht an den Erzbischof Colloredo gedacht, aber schließlich auch auf Michael Haydn vollständig vergessen.

Ein Unikum in einem noch wahreren Wortsinn ist auch das Streichtrio K. 563, vollendet am 27. September 1788, zeitlich also in der Mitte stehend zwischen dem Hoffmeister-Quartett und dem ersten der Preußischen Quartette. Es ist in Mozarts Schaffen das einzige seiner Gattung – man müßte denn die vier Präludien zu den Bachschen Fugen oder das Divertimento K. 205 von 1773 (das ja nichts andres ist als ein Streichtrio mit obligaten Hörnern) als Vorläufer betrachten: – ein wirklicher Vorläufer ist jedoch nur das Fragment Anh. 66 in G-dur, das vermutlich als »Sprungbrett« zu K. 563 gedient hat. Es war ihm zu klein in der Anlage, er wollte offenbar für seinen Freund und Maurerbruder Michael Puchberg, der ihm so oft aus der Verlegenheit geholfen hatte, und für die Nachwelt oder Ewigkeit etwas Bedeutsameres schreiben. Im folgenden Frühjahr ließ er es in Dresden wiederholen, ohne mit der Ausführung ganz zufrieden zu sein, wie aus seiner Bemerkung hervorgeht (16. April 1789): »... es wurde so ganz hörbar executirt«. Es ist kein Trio wie die späteren viersätzigen Streichtrios op. 9 von Beethoven, sondern ein Divertimento »in sechs Sätzen«, »di sei pezzi«; aber ebensowenig ein Divertimento wie[221] Beethovens Serenade für Flöte, Violine und Bratsche op. 25, die man sich zwar sehr gut im Freien vorgetragen denken kann, aber die eher ein Echo von Freiluftmusik in die Kammer überträgt. Mozarts Es-dur-Trio ist ein echtes Kammermusikwerk und hat sich nur ausgewachsen zu so großem Umfang, weil dem Zuhörer noch etwas Besonderes geboten werden sollte an Kunst, Erfindung und guter Laune. So folgt auf das Menuett noch ein weiterer langsamerer Satz, Variationen auf ein volkstümliches Thema, und ein zweites Menuett sogar mit zwei Trios. Aber die drei Hauptsätze, das erste Allegro, ein Adagio in As und das Final-Rondo sind Sätze vollen kammermusikalischen Wuchses. Mozart hat wenig Durchführungen von so unheimlichem Ernst geschrieben wie die des ersten Satzes; ein Adagio von solcher Breite des Atems, ein Finale von so viel Liebenswürdigkeit und Intimität, und auch die »heiteren« Sätze, die Menuette und das variierte Andante haben Kraft und Tiefe, wie sie nur einem Werk zukommen von Kennern zu genießen. Nur ein Kenner kann auch die dialogische Durchbildung dieses scheinbar so bescheidenen Werkes würdigen: jedes Instrument ist primus inter pares; jede Note spricht, jede Note ist ein Beitrag zu vollendetem geistig-sinnlichem Klang. Ich finde, man macht einem Meisterwerk wie diesem Trio kein Kompliment, wenn man sagt, es klinge »wie ein Quartett« – so wäre es also ein Kompliment, von einem Quartett zu sagen, es klinge wie ein Quintett oder eine Sinfonie? Nein, es klingt wie ein Trio – wie das vollendetste, feinste, das je in dieser Welt hörbar geworden ist.

Von den Quintetten Mozarts muß man das erste, lange vor den übrigen entstanden, für sich betrachten. Es ist im Frühjahr 1773 in Salzburg geschrieben, und im Dezember dieses Jahres hat Mozart das Trio des Menuetts durch ein neues ersetzt und das Finale so radikal umgearbeitet, daß man auch bei diesem Satze beinah von einem neuen Stück sprechen muß. Der unmittelbare Anlaß für dies Quintett (in B-dur, K. 174) ist nicht bekannt, wenn es nicht der Wunsch war, zu einem Quintett Michael Haydns in C-dur eine Konkurrenzarbeit zu liefern – auch der Anlaß zur späteren Fassung des Werkes geht auf ein neues Quintett Michaels in G zurück, wie Wyzewa und[222] Saint-Foix sehr wahrscheinlich gemacht haben. Joseph Haydn hat diesmal kein Vorbild liefern können, weil er nie ein Quintett geschrieben hat. Gefragt, warum er das unterlassen habe, soll er zur Antwort gegeben haben: weil nie jemand eins bei ihm bestellt habe; aber es wird wohl noch ein andrer Grund mitgespielt haben, nämlich daß es bereits einen höchst und international erfolgreichen Quintettkomponisten gab, Luigi Boccherini aus Lucca, der seit dem Ende der sechziger Jahre die Welt mit dem Ruhm gerade seiner Quintette zu erfüllen begann. Er kann schon um 1770 Mozart nicht ganz unbekannt geblieben sein und hat vielleicht zur Entstehung der späteren, der Wiener Quintette Mozarts beigetragen; vorläufig hält sich Mozart an das nähere Vorbild Michaels. Und es entsteht ein seltsames Werk, das nicht leicht einzuordnen ist. Die Gattung des Quintetts, um 1770, mit ihren zwei Bratschen, steht nicht so sehr dem Quintett, als eher ein wenig der Sinfonie nahe – man kann sich der Erinnerung nicht erwehren, daß Mozart auch in manchen Sinfonien dieser Zeit sich der Teilung der Bratschen bedient. (Nebenbei: auch Boccherini hat nie Quintette in anderer Besetzung geschrieben; er nennt zwar die zweite Bratsche »alto violoncello«, aber ihr Part ist durchweg im Violaschlüssel notiert und auf dem Violoncell schwer ausführbar. Und Beethoven folgt Boccherini und – Mozart; erst Schubert geht über zur größeren Sonorität der beiden Violoncelli.) Außerdem aber steht die Gattung auch der konzertierenden Kammermusik nahe – einer Kammermusik also, die keine richtige Kammermusik ist. Ich kann mich nicht rühmen, sämtliche hundertundfünfzig Quintette Boccherinis zu kennen; aber in den mir bekannten treten immer die erste Violine und das »alto violoncello« führend und konzertierend aus dem Ensemble heraus und drücken die drei übrigen Teilnehmer zu Begleitinstrumenten herunter. Und so gewinnt das Streichquintett dieser Zeit auch ein wenig den Charakter des Divertimento, ja der Serenade, des »Notturno« – man kann es sich sehr gut unter Sternenhimmel aufgeführt denken.

Mozarts frühes Quintett ist eine Mischung von alledem. Der erste Satz ist kammermusikalisch, und vor allem die Durchführung mit ihren streitbaren Triolen (ein Streit, an dem das[223] Violoncell sich allerdings nur am Ende beteiligt) wäre in einer Serenade zu ernsthaft; aber er entbehrt auch nicht des konzertanten Duettierens zwischen erster Geige und erster Viola. Das Adagio, ganz intim, ist voller versteckter, das Menuett (namentlich das Trio) voller offener Echoeffekte: man könnte im Trio die zweite Geige sehr gut unsichtbar machen. Und dazu nun eines der längsten Finali in Sonatenform, die Mozart je geschrieben hat: ein kontrapunktischer, oder besser: kombinatorischer Satz, mit geradezu exhibitionistischer Betonung aller Kombinationen der Satzglieder: ja sogar einer – bei Mozart so äußerst seltenen »fausse reprise« und einer ausgebildeten Coda. Der Satz wäre erstaunlich, wenn wir nicht den wahren Polyphoniker Mozart kennen würden; so wie er ist, empfinden wir ihn als »verfrüht« und das ganze Werk als einen stilistisch unausgeglichenen Versuch.

Erst in den letzten Wiener Jahren kehrt Mozart zur Gattung der Quintette zurück – oder vielmehr er beginnt sie von neuem zu pflegen. Was ihn dazu veranlaßt hat, ist schwer zu sagen. Will man nach einem äußeren Anlaß suchen, so war es vielleicht der Tod Friedrichs des Großen und die Thronbesteigung eines violoncellspielenden Dilettanten in Berlin. Am 21. Januar 1786 war Boccherini preußischer Hofkomponist geworden, und Mozart pflegte dergleichen lukrative Ernennungen mit Aufmerksamkeit zu verfolgen. Boccherini machte im folgenden Jahr bezeugtermaßen Besuche in Berlin und Breslau, vielleicht auch in Wien, wo sein Bruder Giovanni-Antonio-Gastone als Librettist lebte. (Gastone war eng verbunden mit Salieri – das ist vielleicht der Grund, daß er in den Briefen Mozarts nie erwähnt wird.) Und dieser Anlaß ist vielleicht die plausibelste Erklärung. Mozart schreibt vom April 1787 bis 1791 vier Streichquintette, vermutlich um sie dem König zu dedizieren, wenn er die Sechszahl voll gemacht hätte; um diesen Zeitpunkt zu beschleunigen, arrangiert er sogar selber eine Bläserserenade zum Quintett – sicherlich wider sein künstlerisches Gewissen. Man wende nicht ein, daß er dann doch Quintette mit zwei Violoncelli geschrieben haben würde. Ganz falsch; der königliche Part duldete keinen Rivalen. Mozart begann wahrscheinlich mit einem Fragment, Anh. 80, das bis zum Beginn der[224] Durchführung gediehen ist. Es ist eine Skizze von hohem Wert, nur verworfen, weil Mozart inne ward, daß er das Violoncell zu wenig bedacht hatte. Und nun beginnt er ein neues Quintett, nicht mehr mit einem Dialog zwischen erster Viola und erster Violine, sondern zwischen Violoncell und Violine:

Das ist kein Zufall. Nur wäre Mozart nicht Mozart, wenn er später nicht auf die hervortretende Rolle des Violoncells vergessen hätte, wie ihm das manchmal auch in den Preußischen Quartetten passiert ist. Die Not zwingt ihn dann, im April 1788, die drei damals fertigen Quintette in C, g und das Arrangement in c auf Subskription anzubieten. Das erste dieser Quintette, in C (K. 515), ist nur mit Mozarts eigenem Quartett in C-dur zu vergleichen, nur daß es nicht strebend oder sehnsuchtsvoll beginnt wie dessen Allegro, sondern stolz und königlich und schicksalsvoll. Es bedarf mehrerer Anläufe, bis das zweite Thema, und wieder sehr lange, bis die freundlichen Schlußgedanken der Exposition erreicht werden; und dann beginnt eine Durchführung nicht bloß von größtem Reichtum der Kombination, sondern auch dramatischen Ausdruckes – man hält den Atem an, bis der Orgelpunkt der Vorbereitung auf die Reprise erreicht ist. Wieder schreibt Mozart eine ausgebildete Coda von Engführungscharakter. Das folgende wehmütige Menuett ist mehr ein »tempo di menuetto« mit einem Trio in der Unterdominant, das selber sich auswächst zu vollkommener Liedform. Für den langsamen Satz liegt die Skizze eines Andantes im Sechsachteltakt vor, das Mozart nach zehn Takten als zu leicht verworfen hat, zugunsten eines neuen von einer Tiefe der Sehnsucht und Beruhigung, die anmutet wie die Flucht in eine reinere und beglückendere Welt der Humanität, aus der Dämonie und dem Fatalismus des »Don Giovanni«, an dem Mozart ja damals gleichzeitig arbeitete.[225] Weder Donna Anna noch Elvira sind Gestalten, an die adressiert man sich dies Andante denken könnte. Den korpulenten preußischen König hat Mozart vollkommen vergessen: der Dialog zwischen den Liebenden wird geführt zwischen Bratsche und erster Geige; und die Zwei-Einigkeit ist vollkommen. Und das Finale ist ein Abschluß von seligster Harmonie – seligster Harmonie auch zwischen homophoner und kontrapunktischer, galanter und gelehrter Haltung, wieder einer der Sätze »voller Kunst, die man nicht merkt«. Wenn Mozart, in seiner Kunst, glücklich ist, findet er einen göttlich-kindlichen Gedanken, einen Gedanken jener »zweiten Naivität«, deren nur Reife und Meisterschaft fähig sind:

Das düstere Gegenstück zu diesem Quintett ist das unmittelbar folgende in G-moll (K. 516), es verhält sich zu ihm wie die G-moll-Sinfonie zur sogenannten Jupiter-Sinfonie – nur daß bei den Sinfonien Mozart den Weg geht vom Dunklen zum Hellen. Mozart hatte zuerst ein Quintett in a-moll begonnen, aber diese Tonart, die gern einen larmoyanten, »exotischen« Klang gewinnt, zugunsten der ihm in solchen Fällen geläufigeren Tonart, verlassen. Wir hassen, der Leser wird es gemerkt haben, Bilder und Gleichnisse; aber was hier vorgeht, ist vielleicht nur der Szene im Garten von Gethsemane zu vergleichen. Der Kelch mit dem bitteren Trank muß geleert werden, und die Jünger schlafen. Man vergleiche die (seltenen) Mollsätze bei Haydn, der – in der c-moll-Sinfonie, im Reiterquartett, im d-moll-Quartett op. 76, 5, in der d-moll-Sinfonie Nr. 80 – es nicht über sich gewinnen kann, die Reprise nicht in Dur zu bringen, er hält das Dunkel, die Düsterkeit, nicht lange aus. Mozart schließt die Exposition in der parallelen Dur-Tonart, aber kehrt dann in der Reprise gnadenlos zum Moll zurück. Es gibt kein Entrinnen. Und der Menuett sagt nichts anderes[226] als: »Nicht wie ich will, sondern Dein Wille geschehe.« Im Trio fällt ein Strahl himmlischen Trostes aus dem Gewölk, aber die Rückkehr zum Hauptteil ist ja unvermeidlich. Das Adagio non troppo ist Gebet – Gebet eines Einsamen, umgeben rings von Abgründen, die vielen »Soli«, die enharmonische Verwechslung vor der Rückkehr in die Tonica, sind symbolisch. Der Schlußsatz wird eingeleitet durch eine Art von düsterheroischer Cavatina der ersten Geige und schlägt dann um in G-dur: aber es ist das trostlose Dur, das Mozart in so manchen seiner letzten Werke eigen ist; wie auch das Thema dieses Rondos ein wenig zu trivial als Lösung der vorausgegangenen drei Sätze erscheint und beim Wiederkommen nach den »Episoden« jedesmal ein wenig schockiert.

Im Dezember 1790 und im April 1791 folgen zwei weitere Streichquintette, die letzten, angeblich komponiert für einen ungarischen Besteller, als der der spätere Großhandlungs-Gremialist Johann Tost aus Ungarisch-Hrodisch in Mähren gilt, selber ein vortrefflicher Geiger und der Träger der Dedikationen auch zweier Haydnscher Quartettreihen aus den Jahren 1789 (51–56) und 1790 (57–62). Da Tost durch Heirat um diese Zeit ein reicher Mann geworden war, ist Mozart vielleicht für diese beiden Werke wenigstens gut bezahlt worden. Sie verdienen es, und beide tragen alle Kennzeichen der Komposition für einen Kenner. Das erste, in D-dur, K. 593, beginnt mit einem Larghetto, das das Violoncello – (Mozart vergißt doch nicht ganz den König von Preußen!) – dem höheren Quartett gegenüberstellt; Frag' und Antwort wird sogleich auf höherer Tonstufe wiederholt: ein typischer Beginn für die großen Instrumentalwerke aus der letzten Zeit, die Klaviersonate in D (K. 576), die Fragmente von Klaviersätzen (Anh. 29 und Anh. 30), das Quartett K. 590 usw. – ein Verfahren, das Beethoven sich so gut gemerkt hat, sagen wir für das Streichquartett op. 59, 2. Dies Larghetto kehrt am Ende des folgenden Allegros wieder, mit ganz kurzem, abschnappendem Schluß – lediglich die acht Anfangstakte des Allegros; und so hat dies ganze Allegro selbst etwas Tastendes, Kombinatorisches; eine heftige Durchführung in zwei Teilen, der erste marschartig, der zweite streitbar. Die Rekapitulation erzielt[227] ihre gesteigerte Wirkung auch durch gesteigerte Polyphonie. Es ist ein in Mozarts Schaffen sehr ungewöhnlicher Satz, mit dem entschiedenen Charakter der Vorbereitung. Und es folgt denn auch ein sehr inniges Adagio, verwandt mit dem langsamen Satz der Jupiter-Sinfonie, mit dreistimmigen Responsionen wie in fünfstimmigen Madrigalen des 16. Jahrhunderts, und von feinster polyphoner Durchführung. Das Menuett ist ein wenig Haydnsch, mannhaft, mit einem abschließenden Kanon als Trumpf und einem »spiccato« als Trio; das Rondo endlich ist eines der höchsten Reife, mit dem spielerischen Thema, den Fugati, in denen »Gelehrsamkeit« zum Witz und zur Anmut wird, ohne an Ernsthaftigkeit etwas einzubüßen. Der Beginn des Themas, ursprünglich eine chromatisch absteigende Quint, hat durch einen einzigen »Griff« Grazie und Charakter gewonnen:

Das letzte der Quintette in Es (K. 614) ist keineswegs unter dem Gesichtspunkt des »Abschieds« zu betrachten. Ein Allegro di molto gewinnt seine Eigenart, eine merkwürdige Arbeitsamkeit, besonders durch den Pralltriller des Hauptmotivs, ein Begleitungsmotiv in rührigen Sechzehnteln, und seine kontrapunktischen Neigungen – die Durchführung darf verhältnismäßig kurz sein. Wieder hat Mozart den König von Preußen nicht ganz vergessen, besonders nicht beim zweiten Thema, das der Geige vom Violoncell erwidert wird. Das folgende Andante freilich ist ein Gipfelpunkt kammermusikalisch-konzertierender Kunst – oder besser gesagt, es mutet an wie ein Stück für den Mittelsatz eines Klavierkonzerts, kammermusikalisch behandelt, Glanz, Arbeit, Ruhe, Glück des Schaffens zugleich. Das Menuett hat ein Dudelsacktrio und ist voll haydnscher Geradheit; und ganz haydnsch, wie ein Akt der Dankbarkeit für den einzigen[228] großen Zeitgenossen auf dem Gebiet der Kammermusik, ist das Finale – auch die lange und kontrapunktisch geneigte Durchführung ist haydnsch.

Was sonst noch sich an Mozartschen Quintetten findet, ist sehr verschiedener Art. Über die Bearbeitung der Bläserserenade in c-moll (K. 388) zum Streicherquintett (K. 406) sprechen wir besser bei Gelegenheit der Erwähnung der ursprünglichen Fassung; die Bearbeitung hatte lediglich »geschäftliche« Gründe. Ein Quintett für Horn, Violine, zwei (!) Violen, Violoncell gehört nicht eigentlich zur Kammermusik. Mozart hat es Ende 1782 in Wien für den Salzburger Hornisten Ignaz Leitgeb geschrieben, und wie alle für diese Zielscheibe von Mozarts Witz geschriebenen Werke ist es halb humoristisch zu nehmen, und es wäre das ganz, wenn nicht der Mittelsatz, ein Andante, ein sehr inniges Stück wäre, ein kleiner Liebesdialog zwischen Horn und erster Geige. Die Ecksätze treiben ihr Spiel mit den Beschränktheiten des Soloinstrumentes – man höre besonders das humoristische Fanfarenmotiv im Rondo-Finale. Es ist ein rudimentäres Concerto mit kammermusikalischer Begleitung, und es fehlen nicht einmal die Gelegenheiten zu Kadenzen. André und Artaria haben es vergeblich zur Kammermusik stempeln wollen, indem sie eins der beiden Menuette aus der Serenade K. 375 einfügten: es verliert dadurch nur an einheitlichem Charakter. Ganz anders verhält es sich mit dem Quintett für ein feineres Blasinstrument – für Klarinette und Streichquartett aus der letzten sogenannten Wiener Zeit, dem Stadler-Quintett K. 581 von Ende September 1789. Mozart selber nennt es (8. April 1790) »des Stadlers Quintett«. Wenn irgendeines, so ist das ein Werk für die Kammer feinster Art, wenn auch die Klarinette als primus inter pares hervortritt und so behandelt ist, als ob Mozart ihren Reiz, den »sanften süßen Hauch«, ihre klare Tiefe, ihre Beweglichkeit als erster entdeckt hätte. Hier gibt es keinen Dualismus zwischen Solo und Begleitung, nur brüderlichen Wetteifer. Nicht umsonst ist der Ausdruck »brüderlich« gebraucht – die Klarinette, die Bassetthörner haben für Mozart einen freimaurerischen Charakter gewonnen, wenn vielleicht auch nur aus äußerlichen Ursachen. Die Durchführung hat einen konzertanten Anhauch – aber für alle fünf Teilnehmer.[229] Das Larghetto nimmt die Kantabilität des zweiten Themas im ersten Satz auf und entwickelt sie zu voller Blüte. Das Menuett hat ein erstes Trio in Moll für das Streichquartett allein, und im zweiten, einem Ländler, verwandelt sich die Klarinette in das bäurische Instrument, das es in Südbayern und im übrigen Alpenvorland gewesen und bis heute geblieben ist. Das Finale ist ein Allegretto mit Variationen: bei aller Abwechslung und Reife kurz und kurzweilig, ernst und liebenswert. Ursprünglich hatte Mozart einen Finalsatz begonnen (K. Anhang 88), der die Arie Ferrandos Nr. 24 aus »Così fan tutte« fast wörtlich vorausnimmt – Gipfel der Fröhlichkeit mit dem Text: »Ah! lo veggio, quell'anima bella – Al mio pianto resister non sà.« Aber dieser Beginn, 89 Takte, ist allzu konzertant ausgefallen und mag Mozart allzu fröhlich erschienen sein – er hat ihn verworfen. Eine andre, noch weiter ausgeführte Vorstudie für das Stadler-Quintett ist vielleicht ein Quintettbruchstück für Klarinette, Bassetthorn und Streichtrio in F-dur gewesen; aber es wäre notwendig noch mehr konzertant ausgefallen. (K. Anh. 90.)

Buchempfehlung

Dulk, Albert

Die Wände. Eine politische Komödie in einem Akte

Diese »politische Komödie in einem Akt« spiegelt die Idee des souveränen Volkswillen aus der Märzrevolution wider.

30 Seiten, 4.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Biedermeier. Neun Erzählungen

Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Dass das gelungen ist, zeigt Michael Holzingers Auswahl von neun Meistererzählungen aus der sogenannten Biedermeierzeit.

- Georg Büchner Lenz

- Karl Gutzkow Wally, die Zweiflerin

- Annette von Droste-Hülshoff Die Judenbuche

- Friedrich Hebbel Matteo

- Jeremias Gotthelf Elsi, die seltsame Magd

- Georg Weerth Fragment eines Romans

- Franz Grillparzer Der arme Spielmann

- Eduard Mörike Mozart auf der Reise nach Prag

- Berthold Auerbach Der Viereckig oder die amerikanische Kiste

434 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum